Para praktisi pendidikan, khususnya para guru sebaiknya belajar menulis. Menulis dalam pengertian bukan seperti belajar membuat kata dari alphabet, atau kalimat dari kumpulan kata. Menulis dalam paradigma saya adalah menulis untuk sebuah karya. Baik untuk konsumsi pribadi maupun konsumsi publik. Menuangkan gagasan dalam wujud karya non-fiksi atau fiksi, bahkan untuk sekadar catatan harian sebagai refleksi kehidupan.

Beberapa penulis yang kerap kali tampil di hadapan publik merupakan orang-orang yang juga berprofesi sebagai guru. Sebut saja Hernowo yang merupakan guru bahasa Indonesia yang sangat produktif menulis. Baik dalam wujud artikel, apalagi buku non-fiksi. Berbagai kiat menulis dalam bukunya, ‘Mengikat Makna’ dipaparkan dengan sangat cermat, gamblang, dan mengalir. Dari mana kebiasaan menulis itu dipulung? Jawabannya dari pembiasaan diri menulis. Di samping nilai lebih dari kebiasaan membaca buku yang kemudian dirangkai kembali dalam bentuk tulisan.

Ada juga sosok Agus Hermawan yang belakangan hari telah menulis beberapa buku dari refleksi kehidupan sehari-hari maupun buah pikiran atas gejala sosial dan pendidikan di sekitarnya. Agus Hermawan juga seorang guru yang membidangi mata pelajaran Kimia di salah satu sekolah negeri di kota Bandung. Dari refleksi kehidupan sehari-hari, buku-bukunya yang kini menjadi literatur para penikmat buku di tanah air adalah ‘Agar Otak Tidak Beku Ajaklah Berselancar’, ‘Belajar dari (Model) Kehidupan’, dan ‘Jangan Caci-Maki Kegelapan: Nyalakan Sebatang Lilin.’

Belakangan hari, Agus Hermawan menjadi konsultan saya dalam menulis. Dari buah tangannya saya akhirnya benar-benar keranjingan menulis. Tentu saja sebahagian juga merupakan efek dan kebiasaan banyak membaca buku yang saya serap dari pengarang-pengarang lain seperti karya-karya Andrias Harefa, Izza Ahsin, Helfi Tiana Rosa, Jonru, dan banyak penulis lainnya.

Seorang guru memiliki spesifikasi keilmuan yang tidak semua orang memilikinya. Seorang guru Kimia tahu betul tentang teori-teori kimia dan implementasinya. Seorang guru bahasa juga sangat kompeten dalam soal-soal kebahasaan dan sastra. Seorang guru Penjaskes atau guru olahraga juga memahami arti penting kesehatan bagi diri dan lingkungan. Guru Sosiologi memahami gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Dan yang paling penting juga, seorang guru matematika dan ilmu eksak lainnya pasti mengetahui letak keunggulan dan kelemahan dalam belajar matematika.

Dari semua mata pelajaran di sekolah itu, bila guru-guru kreatif dan mau berinovasi sambil tentu saja mengekspresikan kecakapannya dalam menulis tentu ilmu yang banyak faidahnya itu bisa diramu dalam wujud karya. Barangkali bisa menulis tentang kiat-kiat belajar ilmu matematika dengan mudah, asyik dan tidak terkesan menakutkan. Untuk guru bahasa bisa menulis tentang kecakapan berbahasa, cara menyampaikan gagasan di depan umum, kiat-kiat berpidato tanpa teks. Guru sosiologi bisa menulis tentang kriminalitas di tengah-tengah masyarakat, faktor penyebab dan solusinya. Guru agama bisa menulis tentang ajaran agamanya dengan bahasa yang lebih santun dan terkesan mudah dijalankan.

Betapa banyak orang yang dapat menyerap ilmu lebih banyak bersumber dari bahan bacaan dibandingkan dengan mendengar ceramah-ceramah, seminar, pidato dan semacamnya. Pembicaraan secara verbal tidak selamanya bisa diingat oleh kepala kita. Demikian juga seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan motivasi yang kerapkali dikunjungi tidak selamanya terngiang di memori. Lalu apa solusi yang paling efektif untuk mengikat semua ilmu yang diperoleh dari sekolah kehidupan itu? Jawabannya, menulis.

Tuliskan apa yang didengarkan dari ceramah, seminar, pidato, diskusi, talk show, debat, atau bahkan dari pembicaraan orang lain yang berdampak bagi kehidupan kita. Dengan menulis, ilmu yang datang akan termaktub dalam tulisan sehingga dengan mudah dapat dibaca dan diingat kembali.

Sesungguhnya ilmu yang banyak itu, yang bersarang di kepala itu bisa mewujud menjadi sebuah tulisan yang ‘lezat’ dan ‘nikmat’ manakala bisa ditulis oleh sang guru. Inilah mungkin salah satu keutamaan dalam kemampuan menulis bagi guru. Nyata sekali guru yang terbiasa menulis dengan yang ‘gagap’ menuangkan idenya.

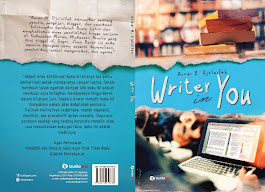

Dalam banyak kasus, para pendidik itu sesungguhnya sangat ingin menuangkan idenya dalam bentuk tulisan utuh tetapi terkendala kosa kata, diksi atau pilihan kata. Yang lebih parah banyak yang tidak tahu bagaimana memulai menuliskan kalimat pertama dalam satu alinea sederhana. Untuk memulai menulis dengan berbagai kiat dan variannya telah banyak penulis yang memberikan panduannya melalui buku-buku yang beredar di pasaran. Ada banyak terpajang di toko buku. Beli bukunya, baca dan resapi, kemudian praktikkan.

Seorang dosen yang sangat produktif menulis, yang berdomisili di Banjarmasin, memberikan tips menulis yang sangat sederhana dan gampang dilakukan. Pada intinya dia menyarankan, kalau mau menulis ditulis saja. Tulis apa yang mau ditulis. Abaikan kualitas. Yang penting hasil dulu, karya. Tidak peduli apa jadinya. Menulis ya menulis.

Suhu menulis saya ini bisa dibaca karya-karyanya di www.webersis.com. Bahkan dari tulisannya pun yang kemudian buku-bukunya diberikan gratis kepada saya, memacu diri saya untuk menuliskan apa saja yang ada di kepala tanpa menghiraukan baik atau buruk hasilnya. Saya seorang guru bahasa yang sebenarnya juga sedang belajar menulis dari para penulis yang sudah ‘menjadi’. Bukan karena latar belakang saya dari pendidikan bahasa sehingga memahirkan saya menulis ide-ide di kepala. Sekali lagi bukan. Kuncinya adalah latihan yang berkesinambungan. Ibarat pisau atau pedang. Bila terus diasah akan tajam, bila didiamkan hingga tidak pernah diasah akan tumpul. Seperti itulah menulis.

Apa jadinya bila seorang guru dapat menulis karya pribadinya? Bagaimana rasanya bila buku atau tulisannya yang dianggap sederhana tiba-tiba muncul dimuat di media? Bagaimana perasaannya dan bagaimana pula efek popularitasnya? Yang pasti untuk hal ini, poin pertama adalah, kepuasan batin, kebahagiaan yang bertumpuk-tumpuk. Untuk efek popularitas hanya soal dampak, walau tidak menjadi tujuan tetapi akan mengiringi sesuai mutu tulisan yang digagas. Ada banyak orang yang telah merasakannya.

Saya teringat beberapa tahun lalu ketika masih berstatus mahasiswa di Universitas Negeri Makassar. Saya belajar menulis pertama kali ketika mengikuti mata kuliah ‘menulis’. Betapa susahnya menulis artikel sederhana sesuai petunjuk dosen. Jangankan kalimat-kalimat yang bagus alias menarik dan nyentrik, yang sederhana pun begitu berat. Tangan rasanya kaku. Memulai kalimat awal sebentar-sebentar mentok, pas di tengah jalan buntu lagi. Akhirnya tulisan tidak jadi apa-apa alias menjadi sampah. Menulis lagi, lagi, dan lagi. Hingga akhirnya nilai untuk mata kuliah ‘menulis’ adalah Bravo (B). Sedikit mengecewakan namun tidak mematikan semangat berkarya dalam jiwa saya.

Pertanyaannnya, apakah kemampuan menulis seseorang dipengaruhi oleh spesialisasi ilmu yang didalaminya? Jawaban yang jujur adalah TIDAK. Sekali lagi, TIDAK.

Ada banyak penulis yang ‘lahir’ dan melahirkan karya bukan karena latar belakang pendidikannya dari jurusan sastra atau kebahasaan. Kemampuan menulis itu sangat dipengaruhi oleh faktor kebiasaan dan kegemaran. Bahkan jaminan kualitas kepenulisan itu sendiri merupakan buah dari jam terbangnya saja. Semakin sering menulis, semakin banyak karya, maka semakin kuatlah pengaruh aktivitas menulis bagi seseorang. Maka jangan kaget, seorang sahabat saya bisa menulis sambil makan atau menonton televisi. Bahkan ketika sedang mengangkat telepon satu artikel bisa dituntaskannya. Wah, hebat.

Kreativitas menulis sangat penting bagi seorang guru. Di luar motivasi untuk portofolio dan akreditasi tentunya, menulis mematangkan kecerdasan. Maksudnya? Coba analisis, mengapa banyak guru terkadang lupa teori-teori yang dahulu dihapal luar kepala (makanya menghapal di dalam kepala, jangan di luar kepala! hehehe)? Salah satu penyebabnya adalah karena ilmu itu tidak diikat. Makna-makna yang dipahami dari beragam teori tidak ditulis. Maka benarlah kata seorang sahabat Nabi Muhammad, yakni Ali Bin Abi Tholib, “Ikatlah ilmu dengan menuliskannya.”

Ilmu akan dilupakan bilamana tidak diabadikan dalam wujud tulisan. Inilah yang berpulu-puluh abad dilakukan oleh para cendekiawan pada masanya. Betapa banyak kitab yang ditulis oleh para ilmuwan yang kini kita nikmati sekarang. Ilmu mereka adalah warisan berharga bagi peradaban dunia. Bagaimana mengetahui jejak mereka pada masanya, semua tertuang dalam tulisan. Sedikit banyak ilmu yang kita serap bersumber dari bahan bacaan yakni buku atau literatur semacamnya. Oleh karena itu, seorang yang telah berhasil menuliskan gagasannya, baik yang sederhana ataupun yang memikat, selama menjadi konsumsi banyak orang berarti telah berhasil mewariskan ilmunya, berarti telah menyumbangkan ilmu bagi peradabannya. Maka semakin cerdaslah ia dengan beragam manfaat dari ilmu yang ditularkannya melalui tulisan.

Alangkah bahagianya sosok Agus Hermawan ketika mengetahui tulisannya layak dimuat di HU Pikiran Rakyat Bandung. Dari secuil gagasannya di Forum Guru, menjadilah ia sosok guru yang produktif menulis. Tidak terbayang pula bagaimana perasaan guru-guru yang lain bilamana karya mereka diterbitkan oleh surat kabar atau penerbit buku. Padahal mereka menganggap tulisannya belum layak tampil ke ruang publik.

Alangkah bahagianya bila seorang guru bisa berbagi ilmu dengan menulis artikel atau buku. Paling sederhana menulis refleksi tentang pengalaman-pengalaman hidupnya untuk dijadikan pedoman atau teladan bagi pembaca karyanya. Tak perlu terlalu jauh, ada banyak kisah menarik di sekolah dan di rumah. Hanya menunggu kemauan saja untuk memulai menulis.

Nah, tertantangkah Anda untuk membagikan pengalaman hidup dalam bentuk tulisan? Abaikan dahulu perkataan Barbara Tuchman, “Buku adalah pengusung peradaban. Tanpa buku, sejarah menjadi sunyi, sastra bisu, ilmu pengetahuan lumpuh, serta pikiran dan spekulasi mandek”. Mulailah dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Seperti kata Andrias Harefa, tulis apa yang didengar, tulis apa yang dilihat, tulis apa yang dirasakan, dan sebagainya. Mudah, bukan?

Untuk membiasakan diri menulis dan mengasah kemampuan dasar menulis serta ‘memaksa’ dan merangsang diri menulis, Dr. Pennebaker’s membagikan tipsnya sebagai berikut.

“Over the next four days, write about your deepest, emotions and thoughts about the emotional upheaval that has been influencing your life the most. In your writing, really let go explore the event and how it has affected you. You might tie this experience to your childhood, your relationship with your parents, people you have loved or love now, or even your career, wrote continuously with 20 minutes.”

Anda guru atau bukan? Tidak masalah, ayo kita menulis!